INFAUSTA MODERNIDAD

por Leonardo Flamia

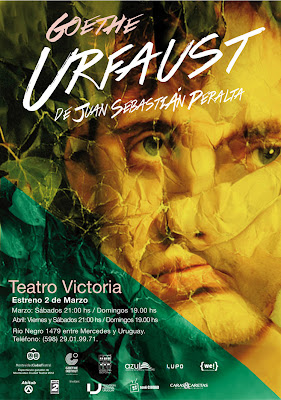

Goethe

conoció el argumento del Doctor Fausto de niño, a través del

Goethe

conoció el argumento del Doctor Fausto de niño, a través del  teatro

de títeres. En 1771, con poco más de veinte años y mientras estudiaba derecho

en Estrasburgo, escribía: “La significativa fábula del teatro de títeres (la de Fausto) resonaba y

zumbaba con su polifonía en mi fuero íntimo. Yo también había vagado por todos los campos

del saber y bastante temprano se me había revela- do su vanidad”.Es que el joven Goethe, que había nacido en Francfort

del Meno en 1749, ya durante sus primeros

estudios en la universidad de Leipzig, a partir de 1765, había sentido la desilusión

frente al saber. “He estudiado a fondo filosofía, leyes, medicina

y por desgracia también, teología, con

ardoroso es- fuerzo. Y ahora me

encuentro, ¡pobre de mi!, tan

sabio como era antes.” Estas primeras

palabras de Fausto en la obra homónima

reflejan la experiencia vital del propio Goethe en sus primeros años de

formación en Leipzig. También la tragedia

de Margarita en Fausto pa- rece abrevar en una relación abruptamente

interrumpida que Goethe mantuviera con

la hija de un pastor de

Sesenheim, pueblo cercano a Estrasburgo cuando el poeta y dramaturgo culminaba

sus estudios en esta última ciudad.

teatro

de títeres. En 1771, con poco más de veinte años y mientras estudiaba derecho

en Estrasburgo, escribía: “La significativa fábula del teatro de títeres (la de Fausto) resonaba y

zumbaba con su polifonía en mi fuero íntimo. Yo también había vagado por todos los campos

del saber y bastante temprano se me había revela- do su vanidad”.Es que el joven Goethe, que había nacido en Francfort

del Meno en 1749, ya durante sus primeros

estudios en la universidad de Leipzig, a partir de 1765, había sentido la desilusión

frente al saber. “He estudiado a fondo filosofía, leyes, medicina

y por desgracia también, teología, con

ardoroso es- fuerzo. Y ahora me

encuentro, ¡pobre de mi!, tan

sabio como era antes.” Estas primeras

palabras de Fausto en la obra homónima

reflejan la experiencia vital del propio Goethe en sus primeros años de

formación en Leipzig. También la tragedia

de Margarita en Fausto pa- rece abrevar en una relación abruptamente

interrumpida que Goethe mantuviera con

la hija de un pastor de

Sesenheim, pueblo cercano a Estrasburgo cuando el poeta y dramaturgo culminaba

sus estudios en esta última ciudad.

Por estos años (alrededor de 1770) es que Goethe se encuentra con Herder, quien

le publica una nota acerca de la arquitectura gótica en una publicación

programática del Sturm und Drang,

un movimiento que sería un importante mojón en la renovación de la literatura alemana primero, y europea

después. La doctora Ilse M. de Brugger

decía de este movimiento: “Su rebelión

se dirigió tanto contra el riguroso predo- minio de la razón como contra la

estrechez de la vida político social,

contra los tabúes y nor- mas que traban

la existencia burguesa e impedían

el libre desarrollo del individuo en su

carácter de hombre íntegro. Estos

jóvenes –muchos de los cuales tuvieron que luchar por el sustento- lanzaron sus hostiles

gritos contra uno de los peligros máximos de la edad moderna: la

“funcionalización” del hombre.”

Es bajo este “marco espiritual” que Goethe escribe Urfaust, un texto para escena que luego estaría desaparecido

por más de un siglo. Por

supuesto que Goethe, ya instalado

en Wei- mar y “superados” los excesos de juventud, publicará la primera parte del poema sobre la misma anécdota de Fausto en

los primeros años del siglo XIX para pasar a la inmortalidad.

¿FAUSTO POSMODERNO?

Es interesante que a principios del siglo

XXI, ya bien instalados en la crisis de la “modernidad” (posmodernidad,

modernidad líquida, proyecto inacabado, bla,

bla, etcétera, etcétera), se

apele a este Fausto del primer Goethe

que de hecho cuestionaba “el riguroso

predominio de la razón” o la “funcionalización

del hombre”, características

centrales de la modernidad, cuando ésta recién empezaba a tomar conciencia de

sí misma como tal (pocos años después

Hegel empezaría a publicar sus obras más importantes). Es el propio Juan

Sebastián Peralta, director de la

versión de Urfaust que va en el Teatro Victo- ria, el que hace el paralelismo:

“Urfaust

nos habla del vacío existencial que podemos experimentar los seres humanos por

más que seamos exitosos, tengamos

dinero, trabajo o fama. Habla de esa insatisfacción subyacente y de los riesgos

que tomamos al pretender eliminarla, del

peligro de eliminarla. Por

eso es fundamental representar

una obra como esta en nuestra sociedad hoy, una sociedad embelesada por el

canto de las sirenas del mercado, de la

productividad, de la riqueza,

el poder y el sexo” (extraído de una entrevista a Peralta

publicada en el portal teatral.com.uy).

“Urfaust

nos habla del vacío existencial que podemos experimentar los seres humanos por

más que seamos exitosos, tengamos

dinero, trabajo o fama. Habla de esa insatisfacción subyacente y de los riesgos

que tomamos al pretender eliminarla, del

peligro de eliminarla. Por

eso es fundamental representar

una obra como esta en nuestra sociedad hoy, una sociedad embelesada por el

canto de las sirenas del mercado, de la

productividad, de la riqueza,

el poder y el sexo” (extraído de una entrevista a Peralta

publicada en el portal teatral.com.uy).

Por otra parte esta obra de Goethe

se presta para una versión que abreve en

una estética expresionista, estética que surge en las primeras décadas del siglo

XX, cuando la Gran Guerra hacía

trizas la fe en el progreso continuo y ponía en riesgo el

orden europeo burgués. Estética de “visionarios” que “no

miraban sino que veían, no fotografiaban sino que tenían

visiones”, y que afirmaban que:

“nadie pone en duda que lo verdadero no

puede ser aquello que se nos aparece

como la realidad ex- terna. La realidad debe

ser creada por nosotros”. Estética repleta de obras con doctores siniestros o diabólicos (Caligari, Mabuse,

Scapinelli) y estudiantes insatisfechos

(El estudiante de Praga).

En la versión de Urfaust que dirige Peralta se dibujan los rasgos más expresionistas just a m e n t e e n l

o s p e r s o n a je s “diabólicos”

(Mefistófeles) o en los que transitan en los límites del “mal” (Fausto y

Marta). Actuaciones exasperadas por momentos, exageradas, que sirven para

ilustrar las crisis internas de los personajes y para bloquear los diálogos y

más bien plantear “monólogos contrastantes

que chocan entre sí” (así Fausto solo

escucha sus deseos y es fácilmente manipulado por Mefistófeles). En este

sentido parece ideal el trabajo de Germán Weinberg como Fausto, y

principalmente, con menos énfasis expresionista quizá pero con una contundente manifestación de sensualidad

“carnal”, se destaca Florencia Caballero como Marta. No tan nítido parece

el carácter picaresco del Mefistófeles

de Gabriel de Souza. La contraparte relevante desde el punto de vista

actoral lo brinda Paola Larrama como Margarita, manifestación de la ingenuidad

a “corromper” por el mal.

(Publicado en "Voces del Frente", jueves 4 de abril de 2013, pag. 30)

No hay comentarios:

Publicar un comentario